「WordPress テスト環境」というキーワードでよくアクセスいただいています。

テスト環境を作る際に「ドメインはどうするのがいいのか」と考えると、いくつか選択肢があります。

- 同じドメインで、サブディレクトリに構築する

- 同じドメインで、サブドメインを利用する

- 別ドメインを取得する

- レンタルサーバー提供の初期ドメインを利用する

- 無料ドメインを利用する

「絶対にこうすべき」というのはないですが、「これはやめておいたほうがいい」というのはあります。あとは状況やメリット・デメリットを考えて決めていくことになります。

テスト環境を構築する前に理解しておきたいことや把握しておきたいリスク、それぞれ選択肢の良い点悪い点などをまとめました。

目次

同じドメインで、サブディレクトリに構築する

まずは、公開しているサイトと同じドメインを利用し、ディレクトリを作りそこにテスト環境を構築するパターンです。

■例

本番: example.com

テスト: example.com/test

この方法は採用しないことをおすすめします。理由はディレクトリを作るため階層構造が本番環境と異なること、本番環境上の配下のディレクトリにテスト環境用のファイル・ディレクトリがまとまるため設定ファイルの影響を受けるためです。

階層構造が本番環境と異なる

例えば本番環境のURLが https://example.com だった場合、テスト環境用にディレクトリを作ると https://example.com/test のような形になります。

階層が一つ下に移動しますので、画像やCSS、JavaScript等のファイルを参照する際に絶対パスや相対パスでの指定が異なり、サイトの構築方法によってはファイルが見つからずエラーとなってしまう恐れがあります。

「テスト側だけパスを修正すればいいんじゃない?」と思うかもしれませんば、本番とテストのファイルに差異があると、ファイル反映の際に毎回修正しないといけないため現実的ではありません。間違えて反映してしまったリスクも大きすぎます。

本番環境配下となり設定ファイルの影響を受ける

本番サイトの一つ下にディレクトリを作り、そこにテスト環境用のファイルを置くとします。ドメインの設定は必要なく、アクセスすれば見られるようにはなりますが、本番環境上に設置してある .htaccessといったウェブサーバーの設定ファイルや、php.iniというPHPの設定ファイルは配下全体に影響を及ぼします。

したがって本番環境だけに設定が必要でテスト環境には影響してほしくないときは、本番環境の配下のディレクトリには設置しないのが望ましいということになります。

同じドメインで、サブドメインを利用する

次に、公開しているサイトと同じドメインを利用し、サブドメインを設定してそこにテスト環境を構築するパターンです。

■例

本番: example.com

テスト: test.example.com

この方法は現実的な選択肢となりますが、後述の方法がとれる場合はそちらをおすすめします。

先程の「サブディレクトリに構築する」例とは異なり、階層構造は本番と同様になるためリスクは減ります。ただし、利用しているサーバーによっては、本番環境配下にディレクトリを作成する仕様のサーバーもあるため、この方法を採用する場合は設定ファイルの影響がないかどうか検討する必要があります。

また、WordPressを利用する場合はPHPの影響も検討する必要があります。サーバーの仕様により、PHPのバージョンアップはドメイン毎に実施というサーバーもあるため、その場合はサーバーのコントロールパネルからテスト環境だけ別のPHPに変更ができません。設定ファイルを変更することで、特定のディレクトリ配下に別のPHPバージョンを設定することも可能ですが、基本的にサーバーのサポート範囲外となりますし、不具合が起こることもあります。

実際に、Xserver上で設定ファイルを作成しサブドメインだけ別のPHPバージョンを指定して適応させたことがありますが、その際に特定のページだけメモリ上限を無しにしたにも関わらずメモリ不足エラーで表示できないという不具合が発生しました。

「使える別ドメインがなく新規取得も考えていない」「本番とテストは設定ファイルは同じ」という場合でしたら、上記のリスクを受け入れつつ利用する、というのはドメインコストがかからないメリットがあるため比較的現実的な対応方法となります。

別ドメインを取得する

3つ目は、公開しているサイトとは別のドメインを新たに取得し、そこにテスト環境を構築するパターンです。

■例

本番: example.com

テスト: test-example.jp

新たに取得できるドメインのコスト程度であれば問題ない、というのであれば、前述のデメリットやリスクがないため安全な方法となります。

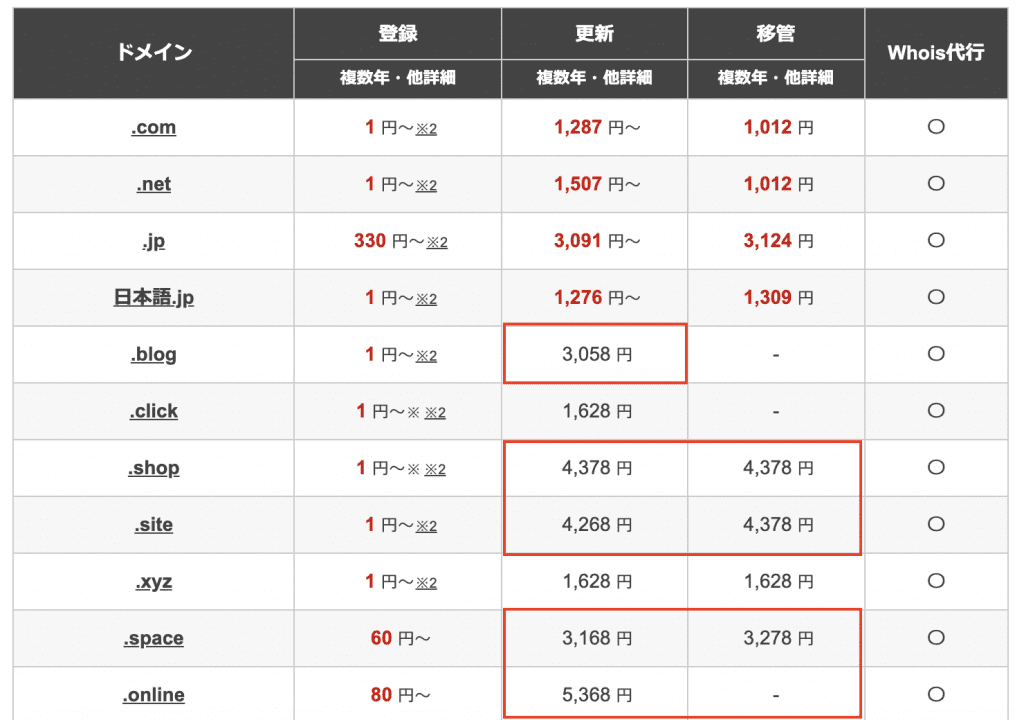

ドメインのトータルコストに注意

ドメイン事業者とドメインによっては、初期費用が1円ということもあります。しかしその場合、年間更新料や移管手数料が .com や .net などと比べると高額というケースもあるので注意が必要です。

お名前.com の場合、 .blog や .shop は1円の初期費用ですが、更新時には3,058円、4,378円がかかる上、 .shop や .site 等は移管手数料等で別途更新料程度のコストがかかります。

.com や .net であれば更新料・手数料とも1,000円〜1,500円程度と比較的安価です。テスト環境用のドメインであれば関係者しか見ないドメインのため正直なんでもいいのですが、初期費用+ランニングコストまで含めたトータルコストを考えてドメインを取得しましょう。

レンタルサーバー提供の初期ドメインを利用する

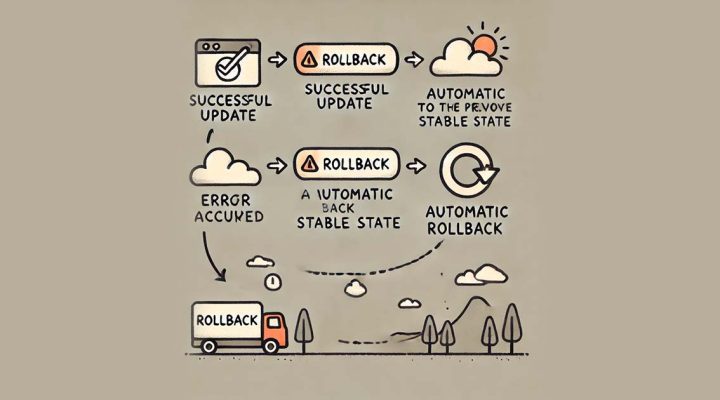

利用できるならば一番おすすめなのが、「別ドメインを取得」と同様の安全な方法な上、ドメイン取得コストがかからないという嬉しいパターンです。

■例

本番: example.com

テスト: server-example.jp

レンタルサーバーにより初期ドメインがあるかないか異なり、かつすでに利用していないことが前提となりますが、ドメイン取得や更新のコストがかからないため、一番採用したい方法です。

初期ドメインをゲットできるレンタルサーバーがある

レンタルサーバーによっては、契約時に初期ドメインとして利用できるドメインを用意してくれるレンタルサーバーがあります。その場合は使わないのはもったいないので、テスト環境用に利用するのが利用用途としておすすめです。レンタルサーバーの初期ドメインを会社サイトやサービスサイトとして利用するという選択肢はほぼないためです。もしそのように利用してしまっている場合は、今は問題ないですが、サーバー引っ越しや変更したいというときに同じドメインが引き続き利用できず、別のドメインを新たに取得しないといけず、かつ新しいドメインに自動的にアクセスが行くようにリダイレクト処理が必要です。SEO上も不利となり、デメリットしかありません。

すでにレンタルサーバーを契約しているならばレンタルサーバーに初期ドメインがあるのか、もしくはこれからレンタルサーバーを契約しテスト環境を構築するならば初期ドメインがついているレンタルサーバーが候補に上がります。別記事にまとめました。

参考: 初期ドメインが自動的に付与されるレンタルサーバー一覧

リスクが抑えられコストがかからない最良パターン

- 階層構造が本番環境と同じになる

- 本番環境とは別のディレクトリとなる

- サーバーコントロールパネルからPHPのバージョンを容易に変更できる

- ドメインにかかる初期費用・更新料は一切ない

ということで、テスト環境構築の選択肢でメリットが一番多い最良の選択肢となります。もしレンタルサーバーを利用で、初期ドメインが他に利用されておらず空いているならば最有力候補となります。

レンタルサーバーを変える場合は同じドメインは使えなくなりますが、テスト環境なので関係者に周知すればいいため特にデメリットとは言えません。

もちろん、レンタルサーバーが初期ドメイン提供していない場合や、AWS等のクラウド型サーバーを利用している場合はこの方法は採用できません。

無料ドメインを利用する

最後はあまり一般的ではないかもしれませんが、無料で利用できるドメインを取得し、そこにテスト環境を構築するパターンです。

■例

本番: example.com

テスト: test-example.tk

「別ドメインを取得する」で紹介した内容と同じになるためリスクを抑えつつ、デメリットであるコストがかかりません。ただし、無料ドメインを使う上でのデメリットを理解しておく必要があります。

理解しておくべき無料ドメインのデメリット

ドメインやサービス提供元事業者によって詳細は変わりますが、一般的に以下のような制約・前提があります。

- 一定期間内の一定のアクセスがないとドメインは無効となる

- 一定期間内にログインしないとサービス提供が終了

- サービス自体が突然終了するリスクがある

- 海外サイトとなり設定や取得するまでが基本的に英語

利用前には十分な確認が必要です。

■参考サイト

- ドメインは無料で取得できる?有料ドメインと比較したメリット・デメリットも解説|レンタルサーバーナレッジ

- 無料で独自ドメインの取得ができるサービス5選!フリードメインのメリット・デメリットも解説|ferret

リスクを承知の上で利用するならば有り

「一定以上のアクセスがあり、テスト環境のため最悪なくなっても構わない」というのであれば、無料ドメインを利用したテスト環境構築はドメインのコストがかからないため十分候補にあがります。

実際に、ニュージーランド領のトケラウに割り当てられたccTLDドメインの .tk を取得してテスト環境を構築したことがあります。DNSの割当やメールも全く問題なく利用できました。

関係者しかアクセスしないテスト環境ですし、もしドメインが無効になったらそのときにドメインを取得するなり、他の無料ドメインをまた契約すればいいなりでもいいかもしれません。とはいえ、この方法を採用する場合は個人サイトやブログといった影響範囲が小さめのサイトが現実的かと思います。

条件や環境に応じたテスト環境作りを

以上、テスト用サイトを構築する際のドメインの選択肢をまとめてご紹介しました。

- HTMLサイトなのかWordPressなのか

- 利用者は社内の関係者だけなのか外部パートナーも含めるのか、または自分ひとりなのか

- 設定ファイルは本番とテストで異なるか

- ドメインは別途用意できるのか

など、前提条件やビジネス環境によって選択肢は自ずと見えてきます。

一度構築してからだと、再度構築するのにも手間がかかります。構築前にリスクを把握しておき、目的にあったテスト環境を構築することをおすすめします。

実際のテスト環境の構築方法は以下をご参考ください。

参考: WordPressのテストサイト・検証用環境の作り方

コメントを残す